关于战斗系统,其实从去年9月开测时就很想略评一二,但由于 Team NINJA 曾有过首测与正式版相去甚远的先例便放到现在了,现在看来变化并不是很大,于是这里便可以拿出去年的结论来说道说道。

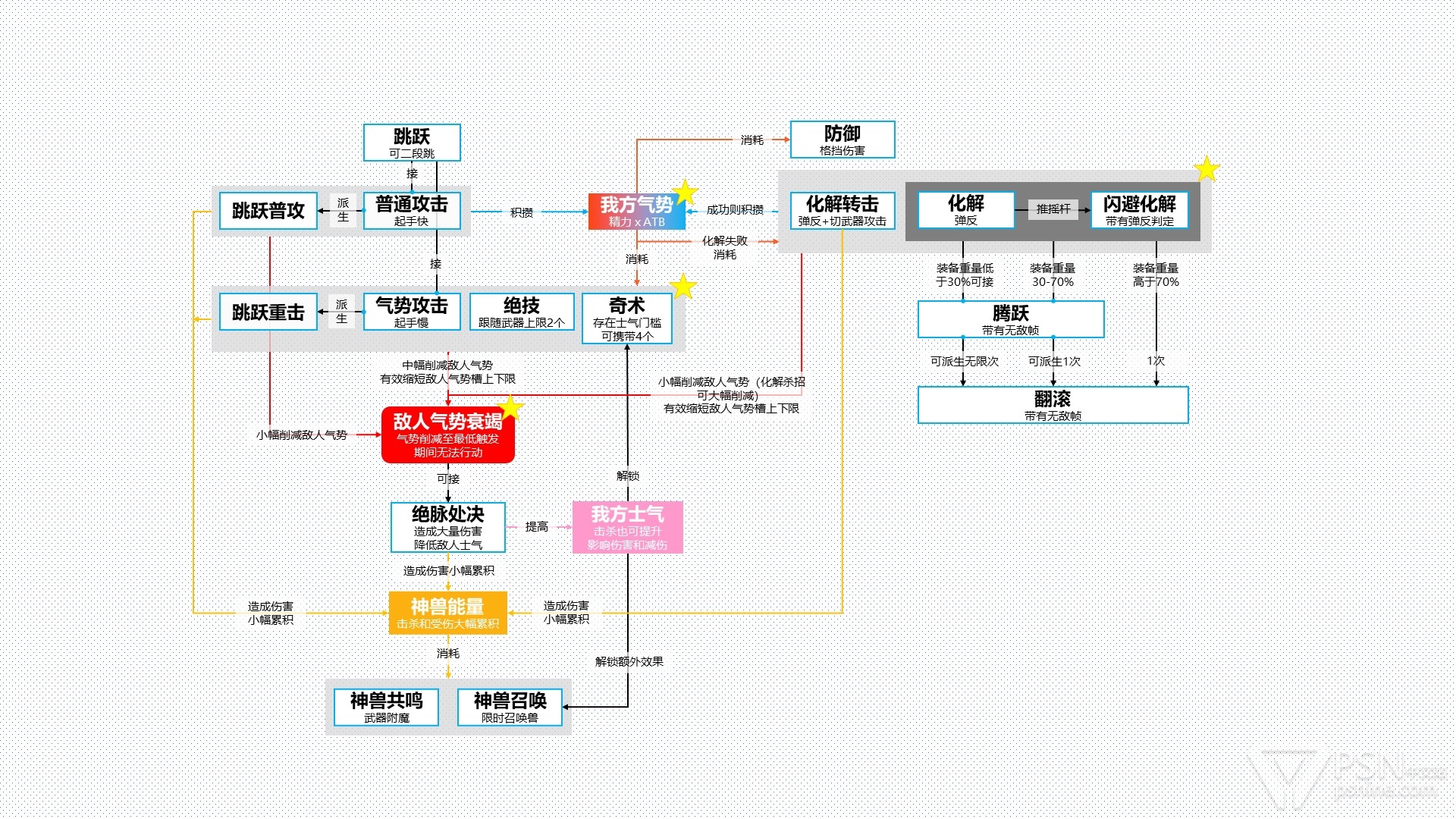

站在「基础攻防」的角度来看,战斗系统大概可以分为几个主要区域,「气势槽」「进攻」及「化解」,其中气势槽是核心机制,后两者则是围绕前者衍生出来的战斗行为。关于气势槽,我认为它的设计是十分有意思也很有潜力的,因为初始值被设置在中段,向左右倾斜分别代表劣势或优势,使之在本质上成为了一种动态的战中资源,相较于同样用三核心构成战斗框架的「只狼 影逝二度」来说,「卧龙」在系统层面拥有了置之死地而后生的属性,如何利用预支气势槽去争取更多利益将会变得很有趣。但以本文的整体内容风格来说,有好就会有坏,战斗系统的设计也不例外,在谈论这个缺陷之前可能需要先拆解一下「绝脉攻击」的相关内容。

关于「气势槽」,它本身的设计基本上没有问题,甚至还以此为中心衍生了打法分支。在交战中想要快速打出气势力竭,除了普通攻击外的主动手段有「绝技(中小量消耗)」和「气势攻击(最大消耗)」等与气势消耗相关的动作,敌方进入力竭后的状态会因为先前所用的主动手段而有差异,在最理想的输出循环里面大致可以分为两类。

速度最快

「气势攻击(最大消耗/削血较明显/大幅削减敌方气势值与上下限)」→「大幅缩短力竭时间(减少用于增加气势值的空挡)」→「绝脉攻击(因气势值恢复受限而无法达成伤害最大化)」

速度中等

「绝技(中小量消耗/削血一般/中幅削减敌方气势值与上下限)」→「中幅缩短力竭时间(减少用于增加气势值的空挡)」→「绝脉攻击(因绝技消耗量较小及力竭时间较长而轻易达成伤害最大化)」

对于以上的输出循环倾向也可以稍作总结:

以「气势攻击」为主的方式在于缩短攻防阶段耗时,在整个战斗流程中,因多次气势攻击的需求,不间断的连续化解及蹭刀是必要项,其后的力竭在整个输出循环中的发生次数得到提高但因资源倾斜到输出循环前端而导致「绝脉攻击」缺乏爆发,因此力竭收益主要体现在调整整体节奏。

与攻击节奏工整且节奏较快的敌兵有较高契合度

以「绝技」为主的方式,因主要手段为各种中小量消耗的绝技,剩余的正气势值可用于各种自保手段,在降低风险之余也保证了「绝脉攻击」发动之前有足够的时间将气势值提升至最高。因气势需求降低,化解及蹭刀的需求也随之大大降低,结合输出后置到比较安稳的力竭阶段一次性输出的特性,本打法相对来说会更倾向于流程稳定化。

与攻击节奏变化较大的敌兵有较高契合度

以上由核心机制「气势槽」衍生的进攻方案多样化,流程循环中攻与防都属于主要手段,再加上不同打法侧重丰富核心战斗体验,只要敌方招式设计在水准线上,就已经足以给玩家提供非常不错的攻防战斗体验。

以上便是关于「绝脉攻击」的内容,接下来就是缺点了

首先,「杀招化解(红光攻击)」本身作为超高收益的行为,达成条件非但没有得到限制,还因为和核心机制共用了一套判定设置而变得很容易达成,但到此为止还是不至于让缺点变得致命,致命缺点是与另一因素相辅相成而来。

其次,「普通攻击」作为最基础的主动进攻手段,在偏重于操作性的系统设计里,一般来说都不应该有任何资源消耗成本在里面,同时它的使用风险也应该和收益较低这一点相匹配。在「只狼」里面,普攻作为能够与防御一同覆盖到全流程100%战斗体验的基础行为,使用上不设资源门槛以外,在前摇和后摇都提供了一定程度的可取消范围让玩家用以快速反应,其灵活性和「快节奏攻防转换」相呼应。但是在「卧龙」的战斗体验中,因为它的普攻无法被任何主动行为取消掉哪怕1帧,再加上预输入范围较广、指令堆积比较明显(容易按出下一刀然后快乐挨打),这就导致了普攻的使用风险被大大拉高,为了不挨打而不敢出手的情况会比较多。

普攻风险高低收益、杀招化解易施放收益高,这两者结合起来几乎把「气势槽」衍生出来的打法变化弄了个支离破碎,只要等红光再反一下,比花里胡哨的所有东西都有效。可能从早期就关注Team NINJA的玩家早就发觉了,其实这就是「忍者外传3 RE」(以下简称为NG3RE)的再现,可以说这不愧是安田文彦出品么?但是「NG3RE」还是延续了系列前作中优秀的底层设计,纵使被「断骨」大抢风头但大量的派生技能仍有用武之地。除此之外,「仁王2」的「妖反」也因为本身效果相对克制所以没有落得很不平衡的下场。再回到「卧龙」,「杀招化解」和其余近战动作的差距实在是太远,以及主动行为无法被取消的劣势,这就将整个游戏的战斗体验逐渐变为「回合制」,没错,我说的就是字面意思的回合制。

何以见得「回合制」?在这里我又要把近年来比较火热的攻防战斗游戏拉过来对比一下了,但这次不是角色动作,而是敌人招式。不难发现,「只狼」的战斗系统是非常简化的,保留了核心体验并延续到尽可能多的角落里。比如我们进游戏拿到武器后遇到的第一个敌人,在和他的战斗中就能体验到微缩版的战斗循环设计——敌方在挡下我的两刀后进行了弹刀,随着一声高频音效和明显的火花效果,交战双方就进行了无缝的立场互换,而这个核心机制将会(在各种人形敌兵中)陪伴着玩家一路走到最后,比如主线的最终战里面,这种攻防转换在对战「剑圣 苇名一心」时仍然是重中之重,当然的是这和本作保守严谨的数值控制有相当大的关系。反观「卧龙」的话,这种流畅的转换在全流程里都没有多少个(我只记得最终会有),绝大多数所谓「攻防转换」都是因为我的攻击连段打完了、绝技放完了接不上而强制转换的,而在这转换阶段中,其实对招阶段就已经结束了。部分战斗中(比如孙坚和张辽),逐渐熟悉的敌方招式会让战斗体验直线上升,但想要在其中融入不可中断的普攻,玩家需要熟悉的是完全与对招阶段无关的敌方空档,「攻击」的精通循环与「化解」完全不在一条线上进行。

大佬太强了,

大佬太强了, 我上手之前以为这个是仁王3,但是上手之后感觉这个更像是血源2,

我上手之前以为这个是仁王3,但是上手之后感觉这个更像是血源2,